Am 16. Mai 1966, Heute vor 50 Jahren, begann in China die Kulturrevolution. Ein utopisches Experiment, das nichts weniger als die Geburt eines neuen Menschen und einer neuen Gesellschaft zum Ziel hatte. Was lernen wir?

Hintergrund “ Der große Sprung nach vorne“ (1958-1961) führte in ein ökonomisches Desaster und eine humanitäre Katastrophe (geschätzte 30-40 Millionen Opfer). Die Kampagne musste vorzeitig abgebrochen werden. Das Land lag am Boden. In der KP gewannen Reformer zunehmend an Einfluss. Mao Tse Tung, mythenumrankter Vorsitzender, Liebling der Massen und Vertreter einer radikalen Gesellschaftsutopie sah seine Macht bedroht. In dieser Situation erfand Mao eine neue Kampagne – inspiriert von der Idee der permanenten Revolution. Die Kulturrevolution.

Idee/Strategie/Mittel. Die Kulturrevolution: Eine Revolution neuen Typs mit dem Ziel, die Mitte der Gesellschaft zu zerstören und den Überbau zu revolutionieren, angeordnet und angetrieben von ganz oben (Mao), weitgehend selbstorganisiert ausgeführt von einer entfesselten Jugend. Damit verfolgte der alte Kämpfer Mao zwei Ziele: a) Die Verwirklichung seiner radikalen Gesellschaftsutopie (plus dickem Eintrag ins Geschichtsbuch) b) die Ausschaltung seiner innerparteilichen Rivalen und ehemaligen Mitkämpfer. Eine strategische Meisterleistung, ein Plan irgendwo zwischen genial und diabolisch.

Der Vorsitzende Mao war der gottgleiche Bauernsohn, der am 1. Oktober 1949 mit der Proklamation der Volksrepublik China ein „Jahrhundert der Schande“ beendet und dem Land, nach all den Demütigungen, seinen Stolz und seine Würde zurück gegeben hatte. Auf dem Fundament eines beispiellosen Personenkults entfachte die Gruppe um Mao einen befreiungstheologisch inspirierten Propagandasturm – Rebellion ist gerechtfertigt, Bombardiert das Hauptquartier – der die „Roten Garden“ (Kinder, Schüler, Studenten) in ihrem Furor gegen die „Machthaber und Autoritäten auf dem falschen Weg“ nach vorne peitschte.

Eigentlich undenkbar in einer konfuzianisch geprägten Kultur, deren höchster Wert der Respekt vor den Eltern und allen Autoritäten darstellt. Und offenbar doch möglich. Wenn der Befehl von ganz oben kommt, von einem gottgleichen neuen Mandarin. Und wenn es einer gewissenlosen, ideologisch aufs Absolutezielenden Propaganda gelingt, die vermeintlichen Gegner der paradiesischen Erneuerung als Erzfeinde zu dämonisieren. Eine Umwertung aller Werte (Nitsche), kalt geplant und kühn umgesetzt in einem „revolutionären Akt“.

Verlauf. Offiziell gestartet als Rebellion der Massen gegen eine neue, bürokratische Unterdrückerkaste entwickelte sich die Kulturrevolution schnell zu einer irrsinnigen und wahnwitzigen Hetzjagd, zum jakobinischen Exzess.

Das Land versank in einem albtraumhaften, allgegenwärtigen Terreur, der erst 1976 mit dem Tod Maos endete. Die Kulturrevolution, anfangs ein euphorisierendes Abenteuer, ein Rausch, größer als jeder Tripp, den ein Joint je hervorbringen könnte, endete in einem monströsen Kater. Zehn Jahre Kulturrevolution hinterließen ein desillusioniertes, kollektiv traumarisiertes Land am Abgrund. Eine Nation, seiner Moral beraubt und bis auf die Wurzeln der Existenz verunsichert in seinem Empfinden für Werte. Ein Land voller Paranoia und Misstrauen. Eine Bevölkerung, die im chaotischen Terror der Kulturrevolution den Glauben an sich selbst und die Möglichkeit einer geistig-moralischen Erneuerung verloren hatte. Wie könnte es nach dieser Erfahrung anders gewesen sein? Menschen mit zerstörten Seelen, die möglichst schnell vergessen wollten.

Welche Bedeutung hat die Kulturrevolution Heute für das Land? Dieser Frage geht Kai Strittmatter, langjähriger Korrespondent der SZ in Peking, in einem kundigen und kunstvollen Essay nach. Besser kann man es nicht sagen:

Von Kai Strittmatter

Das große Misstrauen

Vor 50 Jahren riss der machtbewusste Mao mit seiner Kulturrevolution sein Land in den Abgrund. An den Folgen leidet die chinesische Gesellschaft bis heute.

Unvergessliche Zeiten seien das für sie gewesen, unvergesslich schön. Sagt die eine Freundin, die in den Pekinger Filmstudios aufwuchs, dem Arbeitsplatz von Vater und Mutter. Die Eltern steckten bis nachts bei Kritik- und Kampfsitzungen. Die kleinen Kinder derweil: allein. Frei. Durchstreiften die Studios, welche die Arbeit eingestellt hatten. Versteckten sich. Fanden sich. Schlugen sich. Vertrugen sich. Spielten. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. „Wir hatten eine grenzenlose Freiheit.“ Oder der andere Freund, den der Vater als Sechsjährigen zur Großmutter brachte, in Sicherheit. Aufs Dorf, für die schlimmsten Jahre. Angekohlte Süßkartoffeln, die Hosen voller Matsch, den Kopf voller Blödsinn. Seine Augen leuchten. „Es war ein einziges Abenteuer.“

Gute Erinnerungen an die Kulturrevolution und an Mao Zedong pflegen auch andere. Dann allerdings weniger von Unschuld durchdrungen denn mit Ignoranz und Blindheit geschlagen. Die Unternehmer in Henan, die Anfang dieses Jahres eine 36 Meter hohe Mao-Statue aufs Feld stellten, ganz in Gold. Die chinesischen Touristen, die sich in New York vors Hauptquartier der Vereinten Nationen stellten und gut gelaunt im Chor „rote Lieder“ sangen: „Der Sozialismus ist gut. Die Reaktionäre werden gestürzt.“ Die Studenten in Harbin, die sich für ihre Abschlussfeier zum Spaß als Rotgardisten verkleideten und die Demütigung von Klassenfeinden nachstellten. Klar: jahrelang schulfrei, kostenlos Zug fahren, ungestraft korrupte Beamte verprügeln, das hatte was. Oder?

Es war dies aber die Zeit, in der Schülerinnen ihre Direktorin totschlugen, in der Studenten ihre Professoren ersäuften, in der Ehemänner ihre Frauen ins Arbeitslager schickten und Söhne ihre Mütter aufs Schafott. Manche Klassenfeinde wurden lebendig begraben, andere geköpft und gesteinigt, in der Provinz Guangxi wurden mehreren Dutzend „Feinden“ Mao Zedongs Herz und Leber herausgerissen und verspeist. Man kann solche Dinge nachlesen, zum Beispiel in den Büchern „Die alte Welt zerschmettern“ des Historikers Bu Weihua und „Scarlet Memorial“ (Scharlachrotes Gedenken) des Journalisten Zheng Yi. Das heißt, nein: Man kann das in China nicht nachlesen, denn diese Bücher sind dort verboten.

Die Kommunistische Partei vergisst gerne. Noch lieber lässt sie vergessen. Mit dem Tiananmen-Massaker vom Juni 1989 hat das prima funktioniert. Mit dem Großen Sprung nach Vorne (1958 bis 1961, zwischen 30 und 40 Millionen Tote) sowieso. Mit der Kulturrevolution – im Parteisprech die „zehn Jahre Chaos“ – ist das ein wenig komplizierter. Weil sie alle mitgemacht haben, die heute über 55 oder 60 Jahre alt sind. „Lauf durch die Stadt, geh in die Parks, wo die Älteren tanzen und schau dir ihre Gesichter genau an“, sagt ein Freund. „Ein jeder war dabei.“ Als Opfer. Als Täter. Viele waren beides. Xi Jinping ist der erste KP-Chef und Staatspräsident aus der Generation derer, die von Mao Zedong auserkoren waren, das Land ins Paradies zu führen. Und die es dann in Inferno und Barbarei stürzten. Die Opfer, die Täter, sie sitzen heute an den Schaltstellen der Macht, in Politik und Wirtschaft. Die Zeit hat sie geprägt, und egal auf welcher Seite sie standen: Sie fürchten die alten Geister.

Ein halbes Jahrhundert ist das nun her. Am 16. Mai 1966 gab Mao Zedong den Startschuss für diese Eruption von Idealismus und Gewalt, von religiösem Eifer und Sadismus. Aber 50 Jahre sind nicht lang. Eine Million Tote. Eine Volkswirtschaft in Ruinen. Ein Volk, dem das Rückgrat gebrochen wurde. Oder nein: das sich selbst das Rückgrat gebrochen hat. Bis heute hat sich China nicht erholt von der Kulturrevolution. Sie mag ein diabolischer Schachzug Mao Zedongs gewesen sein, den seine Rivalen nach dem Irrsinn des Großen Sprungs zur Seite gedrängt hatten. Mit Hilfe der Kinder holte er sich die Macht zurück. „Bombardiert die Hauptquartiere“, befahl er ihnen. Er rief sie zum Sturm auf die Autoritäten. Die Jugend horchte, jubelte, verfiel in Raserei. Ja, Mao hatte die Meute losgelassen. Aber keiner zwang sie, die Tempel zu schleifen, die Bücher zu verbrennen, den Nachbarn zu denunzieren, die Lehrerin mit Kot und Blut zu beschmieren, den Professor zum Sprung aus dem Fenster zu treiben. Sie taten es einfach. Im Namen hehrer Ideale, aus dunkelsten Motiven.

Chinas Gesellschaft heute ist keine gesunde. Das hat einiges mit den Herrschaftsmechanismen der KP zu tun. Und wesentlich mit der Kulturrevolution. Kleine Umfrage unter Bekannten. Der Ökonom: „Die Kulturrevolution steckt uns in den Knochen. Wenn hier keiner irgendeine Regel einhält; wenn die Leute bereit sind, einander wegen kleinster Streitigkeiten an die Gurgel zu gehen, das hat mit damals zu tun.“ Die Lehrerin: „Das Sich-dumm-Stellen. Das ewige ‚Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich sage nichts.’“ Der Maler, der damals ebenfalls Kind war: „Wir Chinesen haben kein Immunsystem mehr. Das Problem ist nicht, dass uns die eine oder andere Krankheit befällt. Das Problem ist, dass unser ganzes Immunsystem kollabiert ist und wir als Gesellschaft seither gegen jede Art von Krankheit machtlos sind.“ Er zählt auf: die materielle Gier, die Tatsache, dass Werte nichts mehr zählen, dass Empathie und Mitleid fehlen – „all das hat seine Wurzeln auch in der Katastrophe damals.“ Drei Klagen, die man in China wieder und wieder hört: Wir fühlen uns unsicher. Es gibt keine Moral. Es gibt kein Vertrauen. Das vor allem. 2013 veröffentlichte die Akademie der Sozialwissenschaften in Peking ein Blaubuch über die „Seelische Verfassung der chinesischen Gesellschaft“, und stellte den kompletten Vertrauensverlust fest. „Keiner vertraut in China keinem“, sagte damals Wang Junxiu, einer der Autoren. Die Studie macht Faktoren wie die schnelle Urbanisierung mitverantwortlich, aber im Gespräch verwies Wang bald auf die Kulturrevolution: Nie habe mehr Misstrauen unter den Chinesen geherrscht. „Aber wissen Sie was?“, sagt er dann: „Gleichzeitig war das Vertrauen in die Parteiführung nie höher als damals.“ Es war mehr als Vertrauen, es war der blinde Glaube an den Messias Mao.

Seit einiger Zeit wittern die Neo-Marxisten Morgenluft, sie beschwören die gute alte Zeit.

Sie haben einander damals über Jahre hinweg gedemütigt, verraten, misshandelt, getötet. Kinder ihre Eltern. Eheleute einander. Der eine Kollege den anderen. Kollektive Traumata, die Forschung hat das an Holocaust- und Kriegsüberlebenden studiert, werden über Generationen weitergegeben. Und nein, sie sollen sich nicht darüber austauschen, sie sollen sich nicht erinnern. Die Partei gibt nicht nur die Marsch-, sondern auch die Blickrichtung vor: starr nach vorne. Die Partei hat sich neu erfunden als Mutter der „harmonischen Gesellschaft“. Parteichef Xi Jinping verlangt „positive Energie“ von Chinas Intellektuellen, Künstlern, Kadern, Journalisten und Bürgern. Doch, es gab schon in den 1980ern Memoiren und Romane, die das persönliche Leid Einzelner thematisierten, aber die Frage nach den Wurzeln der Katastrophe war immer tabu. Die Archive sind bis heute geschlossen.

Was die Deutschen und andere Völker Vergangenheitsbewältigung nennen, heißt im China der KP „historischer Nihilismus“ und ist eine der sieben Todsünden. Erinnern ist subversiv. Man kann das schon machen, den Schmerz, die Scham und die Schuld begraben unter Schweigen und Vergessen, unter Konsum und Gier, aber dass die Wunde da unten weiter schwärt, dass Eiter und Gift durch die Ritzen nach oben kriechen, das wird man nicht verhindern.

Zu 70 Prozent sei Mao gut gewesen, war das offizielle Urteil der Partei unmittelbar nach Maos Tod, und zu 30 Prozent schlecht. Xi Jinping, der Parteichef, machte gleich nach seinem Amtsantritt klar, dass er das Volk nicht an die dunklen 30 Prozent Maos erinnert haben wollte. Xi spielt eine merkwürdige Rolle. Seine Familie gehörte, das ist gut dokumentiert, zu den Opfern des Wahnsinns. Der Vater, einst Revolutionskamerad von Mao, wurde mehrfach durch die Straßen getrieben und verprügelt. Eine Halbschwester in den Selbstmord getrieben. Xi Jinping selbst von Rotgardisten als Abkömmling der korrupten Parteielite auf die Bühne gezerrt, öffentlich von der eigenen Mutter denunziert und später für Jahre aufs Land geschickt. Er hätte allen Grund, Mao zu zürnen. Und doch hält er ihn hoch als Schutzpatron der Partei und des Landes. Nein, Xi ist kein Maoist, und der Geist der Anarchie, der den ewigen Revolutionär Mao aufblühen ließ, ist ihm ein Graus. Aber kein Parteiführer vor Xi hat so viele rhetorische Anleihen bei Mao genommen. Und keiner bediente sich so ungeniert bei Instrumenten und Methoden, die Mao perfektioniert hatte: Xi brachte das aus der Kulturrevolution bekannte Instrument des öffentlichen Prangers für Andersdenkende zurück, samt gestammelter Reue und Selbstkritik – in weit potenterer Form: Damals war die Bühne ein öffentlicher Platz, eine Straße, heute ist es der Staatssender CCTV, so wohnen heute Hunderte Millionen den Demütigungen bei. Zuletzt belebte die Partei das Spitzelsystem an Schulen und Universitäten wieder: Die Denunziation von Kollegen wird wieder belohnt in China.

So wittern seit einiger Zeit die Neo-Maoisten Morgenluft, jene Unverbesserlichen am linken Rand der KP, welche die gute alte Zeit beschwören. War es nicht die Zeit, in der alle noch sauber und rein waren – und gleich vor allem? In der die Partei noch nicht von Korruption zerfressen, und China noch nicht eines der ungleichsten Länder der Welt war? Manche besitzen gar den Nerv, die Kulturrevolution zu feiern, wie jene Gruppe von Linken, die diese Woche in Xi’an bitter die Reform- und Öffnungspolitik der letzten 30 Jahre beklagten, welche China wieder „zu einem Abenteuerspielplatz für Imperialismus und Kapitalismus“ gemacht habe. Auf der anderen Seite aber gibt es auch die Menschen, die ihre Schuld drückt, die den Landsleuten, den Jungen vor allem, das Erlittene zurufen wollen, und die entsetzt mit ansehen, wie alte, längst begraben geglaubte Gespenster wieder ihre Köpfe erheben, wie einige wieder Mao vergöttern und zur Hatz auf Andersdenkende blasen.

Menschen wie Zhang Hongbing sind das, ein Rechtsanwalt in Anhui, der als 16-Jähriger seine Mutter dem Henker auslieferte, weil sie beim Abendessen Mao kritisiert hatte. „Die Geschichte zu vergessen ist Verrat“, sagte er der SZ einmal. Er ist selbst Parteimitglied, aber er attackiert das Erziehungssystem: „Warum verstehen die Söhne und Töchter des chinesischen Volkes so wenig, warum verwandeln sie sich immer wieder in Wolfskinder?“ sagte Zhang. „Weil die Partei die Gehirne wäscht. Weil sie sich Untertanen heranzieht, Gehorsame, Sklaven.“ Menschen wie die vier alten Damen, die der SZ 2014 erzählt hatten, wie sie als Rotgardistinnen einst die Folter und den Mord an ihrer Schuldirektorin erlebt hatten. „Es ist unsere Pflicht zu sprechen“, sagte die Jüngste, heute Juraprofessorin. „Die Jungen wissen nichts über diese Zeit. Wir müssen uns der Geschichte stellen. Wir müssen nachdenken, darüber, wie wir uns in blinde Fanatiker verwandeln konnten, nachdenken über das System. Sonst kann sich ähnlich Schreckliches wiederholen.“ Menschen wie die Bloggerin Yu Xiangzhen, die als über 60-Jährige beschlossen hat, das damals Erlebte aufzuschreiben. „Damit ich das nicht mit ins Grab nehme.“ Menschen wie Yu Youjin, einst Bürgermeister von Shenzhen, der im Ruhestand nun noch einmal als Professor vor Studenten tritt, und in seiner ersten Vorlesung die Kulturrevolution anging.

Sie sind einsame Kämpfer. Die Parteipresse schweigt sie gemeinhin tot, und wenn die Gesellschaft sie nicht ignoriert, dann werden sie oft angefeindet: im Netz, von den eigenen Klassenkameraden. Aber etwas treibt sie. Das Erlittene. Die Schuld. Eine Ahnung. „Der Geist der Kulturrevolution, er ist noch unter uns“, sagt Zhang Hongbing. „Der Boden ist noch fruchtbar“, sagt Professor Yu. Und es ist das erzwungene Vergessen, das ihn nährt.

Ausblick

Die Führung der KP tut bis Heute Vieles, um das Vergessen zu ermöglichen. Die Partei fürchtet die Auseinandersetzung mit den Schrecken der Vergangenheit. Sie fürchtet sich vor sich selbst und dem Volk. Wahrscheinlich glaubt sie, durch Kritik die Macht zu verlieren. Die Furcht sitzt tief. Sie ist eine Folge des nicht bearbeiteten Traumas der Kulturrevolution. Traumatisierte fürchten Flash Backs, sie vermeiden Situationen, die alte Ängste, alte Muster triggern könnten.

Das Perteiblatt Global Times erklärt die offizielle Linie so: „Reflexion und Diskussion, wie manche sich das wünschten“ würden den „politischen Konsens“ in Gefahr bringen und könnten „eine Turbulenz der Ideen“ auslösen (SZ vom 9.Mai 2016, S. 1). Also Deckel drauf, lieber nicht hinschauen.

Die Kulturrevolution, die doch den MUT zur permanenten Auseinandersetzung begründen sollte, fraß am Schluss nicht nur ihre Akteure, sondern auch Zuversicht und Hoffnung. Sie hinterließ, in einer dialektischen Wendung, vor allem Furcht. Die Furcht vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die Furcht vor einer Auseinandersetzungen, die das Land erneut ins Chaos stürzen könnte.

2012, das erste mal in China, notiere ich in mein Tagebuch: Immer ist sie im Untergrund präsent, aber nur manchmal, am Rande, berühren wir sie direkt. Die Kulturrevolution. Dann werden die Augen der chinesischen Kollegen dunkel, die Stimmen senken sich. Die Scham über den Wahnsinn, die Grausamkeiten, die Exzesse, steigt auf, wie Morgennebel. Mit ihr das nackte Entsetzen, kalt und ernst, aber fest verpackt. Das seien schlimme Zeiten gewesen sagen sie, verrückt….

Ohne Öffnung, ohne Auseinandersetzung, bleibt das Erschrecken eingegraben und wühlt im Untergrund. Das Erschrecken über sich selbst und die Anderen: die entfesselten Grausamkeiten und brutalen Demütigungen ohne jeden Sinn und Verstand, Gefühle der Schuld und der Scham darüber, was möglich ist, wenn eine gewissenlose Propaganda unsere Gefühle missbraucht und zu Taten treibt, in denen wir uns selbst – aus dem Gewaltrausch erwacht – nicht wiedererkennen. Ein kollektives Trauma, das die Deutschen gut kennen.

50 Jahre nach dem Beginn der Kulturrevolution – wäre das nicht ein guter Zeitpunkt, auch offiziell behutsam die Bearbeitung des kollektiven Traumas anzugehen? Künstler weisen den Weg. Die Menschen sind bereit dazu, auch wenn es schmerzt. Nur wer sich den Schrecken der Vergangenheit stellt und sie versteht, kann eine bessere Zukunft gewinnen.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Menschen in China sind nicht nur mit einem Grad von Druck, Widersprüchen, Geschwindigkeit und Komplexität konfrontiert, den Europäer schwer nachvollziehen und begreifen können. Sie stehen auch vor einem echten Dilemma.

Wie sagte es Mao am Beginn der „großen proletarischen Kulturrevolution“: Mit Chaos auf Erden erreicht man große Ordnung im Land! Die gegenwärtige große Ordnung ging ohne einen Prozess der politischen Kritik – die wurde am Tiananmen 1989 niederkartätscht – direkt aus der Kulturrevolution hervor. Eine Herrschaftsform ohne unabhängige Justiz und Presse, beherrscht und durchzogen von Korruption, Nepotismus und Willkür, zusammengehalten von der Zensur und einem mächtigen Sicherheitsapparat.

Es ist diese große Ordnung, die von der neuen Führung unter Parteichef Xi Jinping als „harmonische Gesellschaft mit positiver Energie“ propagiert und eingefordert wird. In dieser rückwärtsgewannten, konfuzianischen Ordnung (Harmonie ist Ordnung, Ordnung ist Harmonie) gibt es kaum Platz für ein öffentliches, kritisches Erinnern. Störung der Ordnung! Turbulenzen unerwünscht! Furcht isst Mut auf.

So gesehen schließt sich der Kreis auf tragische, fast absurde Weise. Die Idee der permanenten Kritik bringt, in der konkret praktizierten kulturrevolutionären Form,

eine im Ritual erstarrte konfuzianische Ordnung neuen Typs hervor. Die Geschichte schlägt ironische, zuweilen zynische Volten.

Die Menschen spüren die Erstarrung dieser Ordnung, das Lähmende in der atemberaubenden ökonomischen Turbo-Entwicklung, den Stillstand des Politischen. Intuitiv „wissen“ sie – bei Hegel, Adorno und allen chinesischen Dialektikern – um den grandiosen und fatalen Irrtum. Auf die Dauer kann das nicht gut gehen. Chaos und Ordnung stehen nicht gegeneinander, sie wirken in allen Prozessen des Lebendigen zusammen, gehen auseinander hervor. Ruhe und Unruhe, Harmonien und Disharmonien bestimmen den Gang der Zivilisation und unser Zusammenleben, solange wir denken können.

Wer den Stillstand einer bestehenden Ordnung predigt wird den Sturm der Disharmonie ernten. Wer Harmonie will, darf sich vor Auseinandersetzungen, vor Turbulenzen, nicht fürchten. Andererseits, niemand wünscht sich eine erneute Kulturrevolution! Ein Dilemma, das vielleicht nur Chinesen, die Meister der Ambiguitätstolleranz, lösen können. Die Welt darf gespannt sein auf Lösungen, die neue Generationen finden werden.

P.S. Lesson learned?!

Radikale Gesellschaftliche Utopien, die aufs Absolute zielen (Paradies auf Erden) sind brandgefährlich.

Die Wahl der Mittel bestimmt das Ergebnis.

Wer zur Durchsetzung von Zielen (seine) Werte missachtet sät Misstrauen und erntet Furcht.

Wer bei der Durchsetzung von Zielen (seine) Werte achtet, gewinnt Vertrauen und erntet Zuversicht.

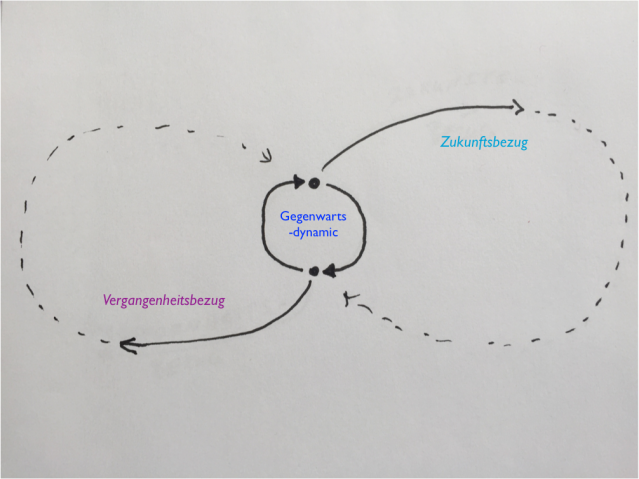

„Erst wenn ein System lernt, aus der Geschichte zu lernen, wird es zukunftsfähig. Den Grad der Geschichtlichkeit in einem System kann man auch beschreiben als das Verhältnis von Verdrängtem zu Durchgearbeitetem: das Durchgearbeitete drängt zu Verwandlungen, zu Spiralen – etwas, das trägt und federt-, die Verdrängung führt zu Wiederholungen, zu konzentrischen Kreisen – etwas, das einengt und abstumpft(Theweleit, 1990, S. 14).“ (Bleckwedel. 2008, S. 53)