Wie können wir in Sätze fassen, was in Worten nicht zu fassen ist? Schweigen wäre eine Option. Aber Schweigen ist ein Statement. Verstummen ist keine Option.

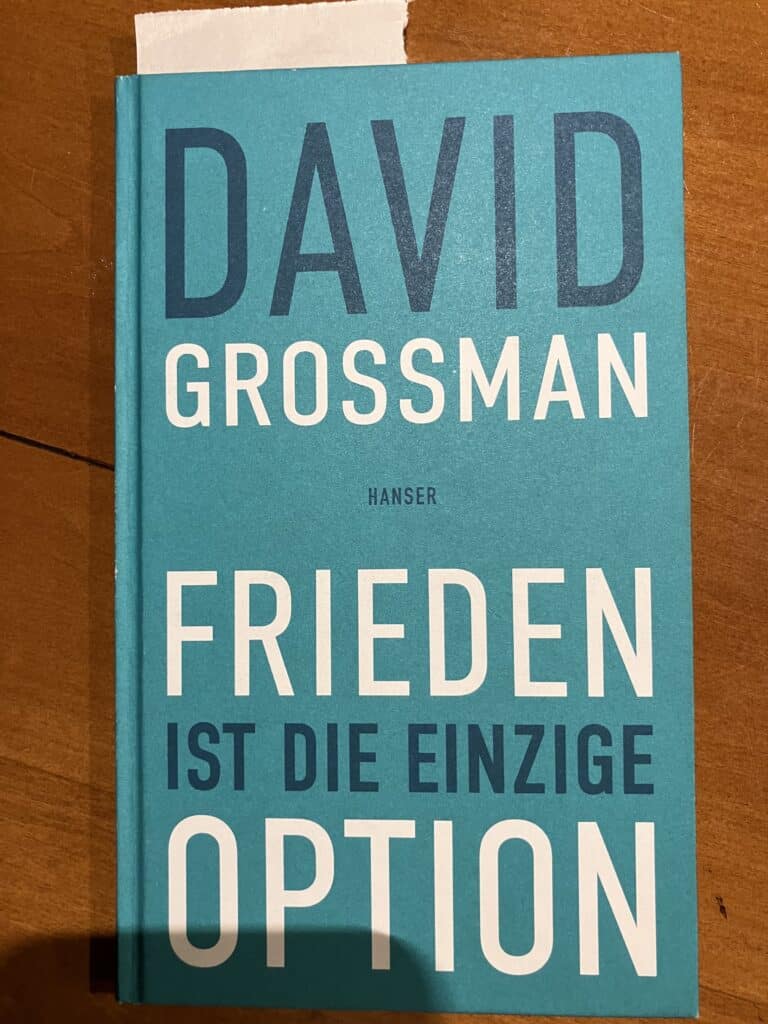

Frieden ist die einzige Option, so heißt ein schmaler Band mit Essays und Reden von David Grossmann vor und nach dem 7. Oktober. Ich bewundere die Klarheit der Worte, mit denen der israelische Schriftsteller sagt, was gesagt werden kann und muss. Und ich erschrecke mit ihm. Israelis und Palästinenser befinden sich in einer tragischen Umklammerung, in der Hass und Gewalt immer nur mehr eskalieren. Es gibt Ideen für Lösungen, natürlich, aber niemand scheint sich den Weg dorthin wirklich vorstellen zu können. Nicht nach dem, was passiert ist. Oder doch?

Zweifellos gibt es, wie Grossmann schreibt, eine Hierarchie des Bösen, und die Hamas hat mit ihrem grausamen Überfall am 7. Oktober eine neue Dimension des Terrorismus eröffnet. Es gibt Videos, die niemand sehen, die man niemandem zeigen möchte. Killing fields, in Echtzeit mit webcams. „Die Gräueltaten dieser Tage sind nicht Israel zuzuschreiben. Sie gehen aufs Konto der Hammas. Wohl ist die Besatzung ein Verbrechen, aber hunderte von Zivilisten zu überwältigen, Kinder, Eltern, alte und kranke, und dann von einem zum anderen zu gehen und sie kaltblütig zu erschießen – das ist ein viel schwereres Verbrechen „(Grossmann, 2024, S. 43). Offensichtlich hat die Hamas den Gazastreifen mit Milliarden von Unterstützungsgeldern zu einer Angriffsfestung mit Tunneln, Waffenfabriken und Raketenabschussbasen unter Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten ausgebaut, mit dem Ziel, Israel zu vernichten und einen totalitären Gottesstaat in Palästina zu errichten. Dieses Ziel heiligt offenbar alle Mittel. Das eigene Volk wird als lebender Schutzschild missbraucht. Die Leiden der Kinder in diesem Krieg, die selbst in Bildern aus der Entfernung kaum zu ertragen sind, dienen der Hamas als moralische Munition für ihren Propagandakrieg. Die Geiseln sind weiterhin in ihrer Hand, und die Hamas schießt weiter Raketen auf Israel. Ein diabolischer, ein böser Plan, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Absurd, abwegig und gefährlich ist es, diese Art von grausamer Bösartigkeit zu ignorieren oder als Befreiungskampf zu bezeichnen.

Und doch gefährdet in erster Linie die Politik der Netanjahu-Regierung und ihrer rechtsradikalen Unterstützer die Existenz Israels. Die völkerrechtswidrige Siedlungspolitik im Westjordanland, der ultraorthodoxe Auserwähltheitswahn, der Rassismus, die Demütigung der Palästinenser, der Versuch, die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen, all das schwächt den Staat Israel und seine Bestimmung als Heimstadt eines humanitären Judentums. „Dieses Land wurde preisgegeben – zu Gunsten eigener Interessen, zu Gunsten einer zynischen, schlafwandlerischen, unvernünftige Politik „(Grossman, 2024, S. 42).

„Die Israelis und die Palästinenser“ schrieb Grossmann noch vor dem 7. Oktober „bekämpfen sich nun schon seit mehr als 100 Jahren. Man muss nicht Kassandra sein, um zu sehen und vorher zu sagen, welche Zerstörung dieser Konflikt über beide Seiten gebracht hat und noch bringen wird. Die ununterbrochene, blutige Auseinandersetzung hat die Beteiligten dermaßen deformiert, dass sie ihren eigenen existenziellen Interessen zuwiderhandeln. Ein von Hass, Angst und Misstrauen geprägtes Leben beengt die Seele und das Denken – und lässt die Fähigkeit verkümmern, sich aus der Falle zu retten. Wir dort unten führen kein Leben im echten Wortsinn, es ist vielmehr ein verzweifeltes Überleben von einer Katastrophe zur nächsten, von einem Krieg zum anderen. Der Verlust der Hoffnung hat bei israelischen und palästinensischen Bürgern gleichermaßen zu Apathie und Lähmung geführt. Beide Bevölkerungen sind zu Rohstoff in den Händen fanatischer, religiöser und nationalistischer Manipulatoren geworden, die extreme totalitäre Absichten hegen „(Grossman, 2024, S. 7). Israelis und Palästinenser, gekidnappt von den eigenen Fanatikern.

„Wer werden wir sein, wenn wir uns aus dem Staub erheben… Welche Art Mensch werden wir sein, wenn wir gesehen haben, was zu sehen war? „fragt Grossmann (ebd., S. 44). Diese Frage können wir uns auch selbst stellen. Es gibt eine Zeit nach dem Krieg? Wie wird unsere Welt dann aussehen, wer werden wir sein? Rückwärtsgewandter und gewaltbereiter? Vermutlich. Noch ist das ganze Ausmaß des angstgetriebenen Hasses und der ideologiegetriebenen Gewalt kaum abzuschätzen. Doch es wäre naiv, sich nicht darauf vorzubereiten.

Was hält und trägt? Die Hoffnung, dass sich weltweit möglichst viele Menschen von Ideologien des Kampfes, des Hasses und der Gewalt nicht nur distanzieren, sondern aktiv friedliche und konstruktive Formen der Kooperation unterstützen, schützen und entwickeln.

Rechte, linke und religiöse Fundamentalisten hingegen verherrlichen und feiern Feindschaft, Kampf und Gewalt. Die Entgrenzung von Gewalt und Grausamkeit gehört traditionell zum Programm. Sie ist und bleibt der Kern totalitärer Weltanschauungen. Das ist die Lehre von Ausschwitz, die sich im Massaker vom 7. Oktober ebenso wie in den Reaktionen auf dieses Massaker einmal mehr bestätigt. Im Schatten der Postmoderne marschieren die Truppen der Gegenaufklärung in traditionellen und neuen bunten Gewändern, doch die Grundidee, die Substanz, bleibt gleich: Kampf, Gewalt und Grausamkeit werden politisch gerechtfertigt und kulturell gefeiert. Auf den Schlachtfeldern, im Netz, im Hörsaal, auf der Sonnenallee, auf dem roten Teppich. Als wäre da nichts gewesen im 20. Jahrhundert. Als hätten wir nichts Besseres zu tun angesichts der Desaster, die wir als Spezies anrichten, und den Herausforderungen, die sich daraus ergeben.

Zuversichtlich stimmen die vielen Hunderttausende, die jetzt gegen die aufkeimende Menschenverachtung auf die Straße gehen. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die kapiert haben, was auf dem Spiel steht.

Die Vertreter von Freiheit und Aufklärung, von Völkerrecht und Menschenrechten sind überzeugt davon, dass moderne Gesellschaften im Inneren und untereinander Meinungsverschiedenheiten, Konflikte und Probleme auf friedliche Art und Weise, durch kreative und konstruktive Kooperation, lösen können. Trotz unterschiedlicher Erfahrungen, Ansichten, Überzeugungen und Identifizierungen. Eine solche Lösungsstrategie erscheint mehr als vernünftig, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen. Es ist tatsächlich die einzige Option.

Die Ideologen der Gegenaufklärung hingegen schüren Hass und Gewaltbereitschaft. Immer geht es gegen irgendeinen „Feind“. Der Krieg war schon immer der Vater aller Dinge, rufen sie. Tötet sie, bevor sie uns töten. Kampfmüdigkeit und Unfähigkeit zu Grausamkeit seien nichts weiter als Zeichen von Dekadenz und Schwäche. Vom ewigen Faschismus (Umberto Eco) kann man nichts anderes erwarten. Von Gotteskriegern ebenfalls nicht. Aber auch der woke-linke, radikale Postkolonialismus kritisiert nicht die Logik und Gewalt des Kolonialismus und Imperialismus, er kehrt dessen Logik und Gewalt schlicht um, gegen die alten Herrschaften. Universalismus, allgemeine (!) Menschenrechte und Völkerrecht, dienen in dieser Perspektive der mentalen Knebelung und realen Unterdrückung des „globalen Südens“ – also weg damit!

Es läuft auf einen ideologischen und kulturellen Kampf hinaus, wie Menschen mit Konflikten umgehen soll(t)en. Keine Ahnung, wie die Sache ausgeht. Du kannst nicht ausweichen, wenn dir Krieg aufgezwungen wird. Wenn es heißt Freiheit oder Unterwerfung bin ich für Kämpfen oder Flüchten. Gewinnen aber können wir nur, wenn wir den anderen zubilligen, was wir uns selbst wünschen. Man kann Waffen, Häuser und Landschaften zerstören und Menschen töten, nicht aber die Idee von Freiheit und Selbstbestimmung (schau nur mal, wo sie alle hin wollen, die jungen Menschen aus Russland, aus China, aus der Türkei, aus den arabischen Ländern, wie mutig sie waren und sind, am Tien an men, in Hongkong, in Aleppo, am Maidan, im Iran, bei der Beerdigung von Nawalny).

Doch wie viele Albträume erträgt der Mensch, ohne selbst zum Albtraum zu werden, für sich selbst und andere? Wie lange kannst du die Fähigkeit wach halten, die Verletzungen und Schmerzen deiner Gegner zu spüren und zu betrauern? Vielleicht kommt es genau darauf an, wenn du dich aus dem Staub erhebst.

Tikun Olam bezeichnet auf hebräisch unser „Streben und die Verpflichtung, unsere Welt besser zu machen“ (Grossman, 2024, S .59), und auch, wenn uns das viel zu selten gelingt, so glaube ich doch, dass uns diese Haltung lebendig hält. Die Zuversicht, die sich in diesem Streben ausdrückt, kann eine „Bewegung der Seele gegen die niederdrückende Schwerkraft der Verzweiflung“ (ebd.,S. 59) sein. Die Bereitschaft und Fähigkeit, Frieden zu schließen, scheint mir die einzig sinnvolle, in die Zukunft weisende Option,

Jan, 24.2.2024